0049 821 50 87 53 0

0043 6217 507 22

Montag-Donnerstag: 08.00-17.00 Uhr

Freitag: 08.00-14.00 Uhr

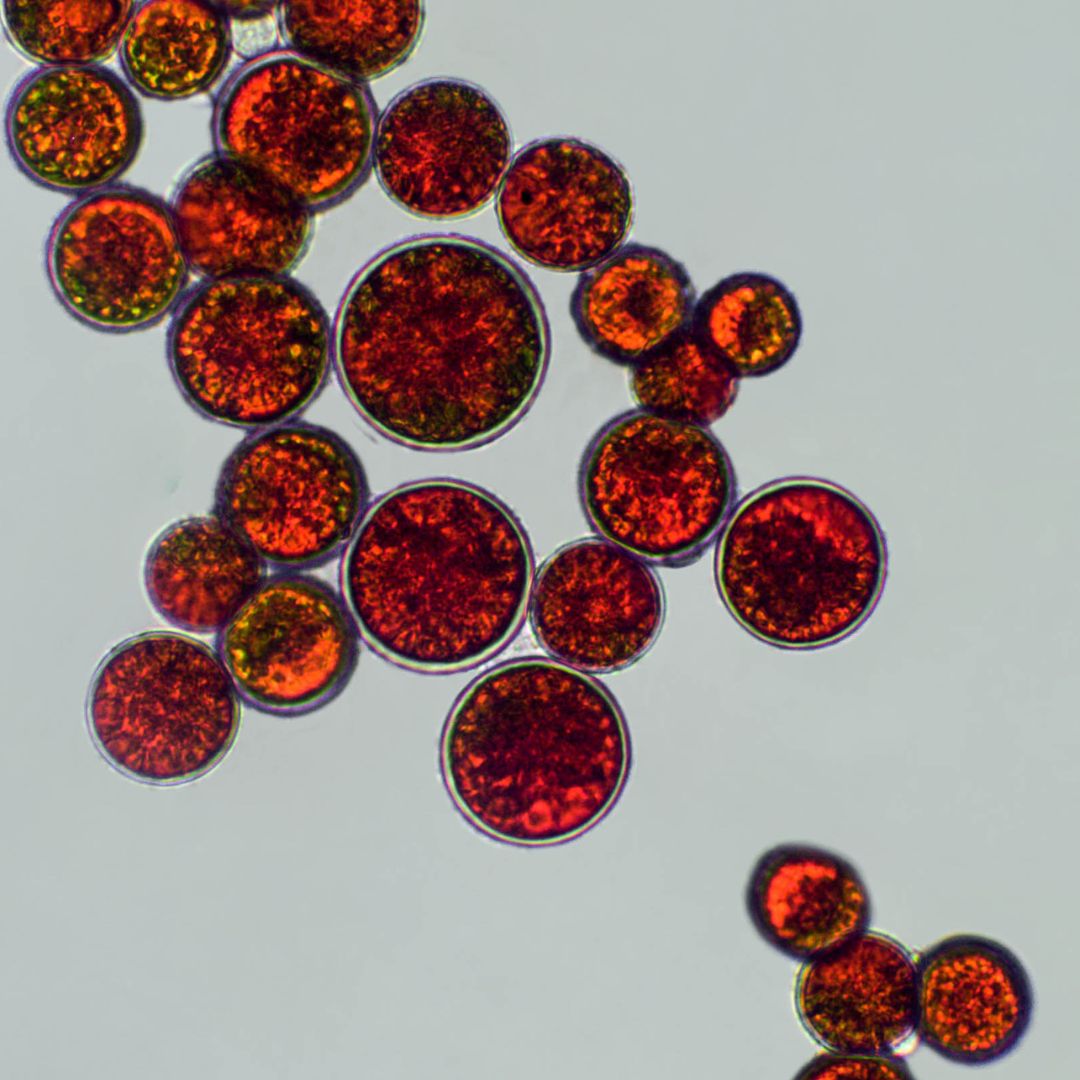

Astaxanthin, ein Carotinoid aus der Blutregenalge Haematococcus pluvialis, zählt zu den faszinierendsten Naturstoffen, die aktuell in der Forschung untersucht werden. Mit seinen außergewöhnlichen antioxidativen Eigenschaften sowie vielfältigen physiologischen Effekten hat es großes wissenschaftliches Interesse geweckt. Das antioxidative und antiinflammatorische Potential macht Astaxanthin vor allem für die Longevity-Forschung interessant. Diesbezüglich haben wir erst im vergangenen Jahr eine Studie des Intervention-Testing-Programms (ITP) vorgestellt, die sich mit den möglichen Langlebigkeits-Effekten von Astaxanthin in einem Mausmodell beschäftigte (Harrison et al., 2023).

Im heutigen Beitrag wird es weniger spezifisch. Stattdessen beantworten wir grundlegende Fragen zu den Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten und der richtigen Anwendung von Astaxanthin.

Astaxanthin sticht unter den Carotinoiden durch seine außergewöhnlich hohe antioxidative Kapazität und strukturelle Besonderheiten hervor. Die konjugierten Doppelbindungen in der Molekülkette ermöglichen eine herausragende Fähigkeit zur Neutralisation freier Radikale, während die polaren Endgruppen eine stabile Interaktion mit Zellmembranen erlauben. Diese amphiphile Struktur sorgt dafür, dass sich Astaxanthin ideal in Phospholipidmembranen von Zellen und Zellorganellen (bspw. Mitochondrien) integriert und dort Lipidoxidation entgegenwirken kann – deutlich wirksamer als β-Carotin oder Vitamin E (Jackson et al., 2008; McNulty et al., 2007; Singh et al., 2020). In einer in vitro-Studie war es sogar das einzige Carotinoid, das einen membranprotektiven Effekt vermittelte, während andere Carotinoide die Membranintegrität störten und letztendlich sogar prooxidative Effekte vermittelten (McNulty et al., 2007).

Ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen anderen Antioxidantien ist, dass Astaxanthin unter keinen Bedingungen prooxidativ wirkt – selbst unter hohem Sauerstoff-Partialdruck bleibt es ein reiner Radikalfänger (Martin et al., 1999; Yamashita, 2015). Während einige Antioxidantien in zu hohen Konzentrationen oder bspw. in Gegenwart von Metallionen instabile Zwischenprodukte bilden und so selbst als Oxidans wirken können, bleibt Astaxanthin unter solchen Bedingungen stabil. Zusätzlich zur direkten Radikalfänger-Wirkung aktiviert Astaxanthin den Nrf2-Signalweg und fördert so die körpereigene antioxidative Abwehr. Durch die Hochregulierung von Enzymen wie Superoxiddismutase (SOD), Katalase und Glutathionperoxidase wird die antioxidative Kapazität des Organismus nachhaltig gestärkt (Kanwugu et al., 2023).

Diese einzigartigen Eigenschaftskombination macht Astaxanthin zu einem Antioxidans mit enormem pharmakologischem Potential.

Ja und Nein.

Astaxanthin gehört definitiv zu den stärksten natürlich auftretenden Antioxidantien und hat in zahlreichen in vitro Studien ein beeindruckendes Potential gezeigt, freie Radikale zu neutralisieren. Es wird an vielerlei Stelle auch als „stärkstes natürliches Antioxidans“ betitelt – so einfach ist es aber nicht. So findet man nämlich beim Vergleich von Astaxanthin mit anderen Antioxidantien regelmäßig andere Angaben zum antioxidativem Potential. In der einen Quelle ist Astaxanthin „nur“ 75x stärker als Vitamin E (alpha-tocopherol), in anderen ist es 110x oder sogar 500-1000x stärker.

Ein Grund für die unterschiedlichen Zahlen ist, dass tatsächlich unterschiedliche Dinge getestet wurden – so ist es in machen Studien bspw. das Verhindern von Lipid-Peroxidation während in anderen bspw. die Neutralisierung von Singulett-Sauerstoff getestet wurde. Es gibt also nicht einfach eine „antioxidative Stärke“ die man vergleichen könnte – Antioxidantien performen je nach Test unterschiedlich gut.

Ein weiterer Grund ist, dass das antioxidative Potential einer Substanz vom Testmedium abhängt (davon wie polar/unpolar dieses ist). In rein lipophilen (unpolaren) Umgebungen, wie z. B. dem Lösungsmittel CDCl₃, wird Astaxanthin von anderen Antioxidantien wie Lycopin übertroffen. In gemischten Umgebungen, die sowohl polare als auch unpolare Eigenschaften aufweisen, zeigt Astaxanthin jedoch eine nahezu unangefochten hohe antioxidative Aktivität. Ein Beispiel hierfür ist die Studie von Nishida et al. (2007), in der Astaxanthin in einem Milieu aus DMF und CDCl₃ im Verhältnis 9:1 das stärkste getestete Antioxidans war. Dieses Verhältnis simuliert eine zelluläre Umgebung, in der sowohl wässrige als auch lipidreiche Bereiche vorkommen.

Astaxanthin ist also nicht in allen Umgebungen das stärkste Antioxidans, aber in biologisch relevanten, gemischten Umgebungen, die den Bedingungen in lebenden Organismen ähneln, entfaltet es sein volles Potential (Donoso et al., 2021; Nishida et al., 2007; Kusak et al., 2024).

Aufgrund der Tatsache, dass oxidativer Stress und Entzündungserscheinungen zumindest als Teil der Pathogenese in die Entstehung zahlreicher Krankheiten involviert sind und auf Basis der relativ einzigartigen Eigenschaftskombination von Astaxanthin, wird es in der adjuvanten Therapie äußerst vielseitig angewendet (angewendet heißt aber nicht automatisch, dass es für all diese Fälle auch eine solide Datenlage gibt).

Wie bei den meisten fettlöslichen Carotinoiden empfiehlt es sich, Astaxanthin zusammen mit einer Mahlzeit einzunehmen, die etwas Fett enthält, um so die Aufnahme zu optimieren. Bei einer Einnahme von mehr als 20 mg wurde in vielen Studien eine rote Stuhlfärbung beobachtet, was darauf hindeutet, dass diese Dosierungen die durchschnittliche Aufnahmekapazität überschreiten. Es scheint daher sinnvoll, im Bereich der empfohlenen Dosierungen (6-8 mg/Tag) zu bleiben und eher auf Regelmäßigkeit statt auf hohe Einzeldosen zu setzen (Kusak et al., 2024).

Da der Einsatz von Astaxanthin zum Schutz vor UV-Strahlung relativ populär ist, könnte sich der Einsatz in den Sommermonaten besonders anbieten. Sicher können wir uns hier allerdings erst sein, wenn sich die Datenlage weiter verbessert.

„Oxidativ“ ist nicht immer gleich schlecht. Es ist zwar von Interesse übermäßigen oxidativen Stress zu reduzieren, aber in einem gewissen physiologischen Rahmen sind oxidative Prozesse sogar enorm wichtig. So spielen sie bspw. eine Rolle bei Adaptationsmechanismen, bei der Bekämpfung von Pathogenen und entarteten Zellen sowie bei der zellulären Signaltransduktion. Es ist daher nicht sinnvoll, sich über die Empfehlungen hinaus mit Antioxidantien zu beladen. Es gibt sogar das Gegenteil von oxidativem Stress – sog. reduktiver Stress. Gerade bei fettlöslichen und damit in gewisser Weise „speicherbaren“ Antioxidantien sollte man sich daher im Rahmen der Empfehlungen bewegen.

In gängigen Dosierungen von 6-8 mg wird Astaxanthin in der Literatur als sicher beschrieben, was sich auch mit den Einschätzungen von Fachinstitutionen wie der amerikanischen FDA oder der europäischen EFSA deckt. Das Sicherheitsprofil von Astaxanthin wird umfassend in über 80 klinischen Studien sowohl im Bereich von kurzfristigen höheren Dosierungen (bis zu 100 mg) als auch über längere Zeitspannen im Bereich moderater Dosierungen (8-12 mg) demonstriert. Nebenwirkungen wurden für keinen Zeitraum und keine Dosis beschrieben. Langzeitstudien, die eine Patientengruppe über Jahre hinweg beobachtet haben, existieren unseres Wissens nach bisher jedoch nicht (Kusak et al., 2024; Brendler et al., 2019).

Auch wenn es bisher keine Daten gibt, die hier ein Sicherheitsrisiko aufzeigen würden, ist eine Ergänzung während der Schwangerschaft, der Stillzeit oder im Kindesalter nicht zu empfehlen. Es fehlen schlicht und ergreifend die Daten, um hier grünes Licht zu geben.

Ja! Astaxanthin wird aus einer einzelligen Grünalge gewonnen (Haematococcus pluvialis) und ist damit 100% vegan. Astaxanthin kommt zwar auch in tierischen Produkten vor (bspw. In Lachs oder Krill), ist hier aber das Ergebnis einer natürlichen Anreicherung über die Nahrungskette. Eine Isolation aus tierischen Quellen ist im Vergleich zur Extraktion aus Algen auch nicht wirtschaftlich.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen